文/严杰夫

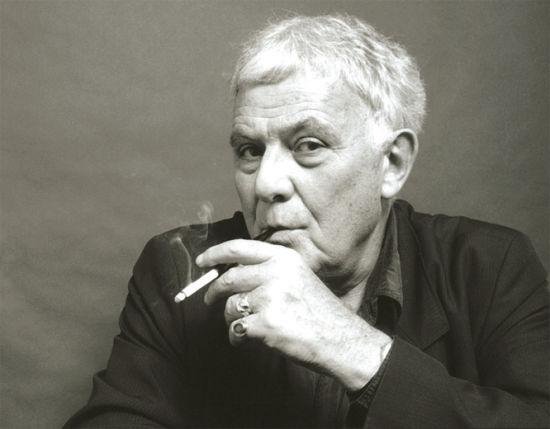

即使你读不进菲利普·索莱尔斯的小说,也会喜欢上这个作家。

从某种程度上来说,他身上有种难以言说的诙谐:几乎所有见过索莱尔斯的人,都会对他在伽利马出版社那个拥挤的办公室印象深刻,他却对 “恶劣”的工作环境毫不在意,反而对伽利马充满了热爱;而索莱尔斯对时政、毫无顾忌的点评,也常常给他带来莫名的“厄运”,例如2012年他对法国前“第一女友”瓦莱丽·特里耶韦莱的批评,让他突然丢掉了一份专栏,他根本没想到投稿的这家媒体与瓦莱丽供职的媒体属于一家出版社;当然,还有他对中国文化看似盲目的热爱,也令他十分可爱——一份中国古画的赝品,在他眼里都如同稀世珍宝一样珍贵。最有趣的是,在中国,他的妻子——女性主义批评家朱莉娅·克里斯蒂娃——比他要有名的多。

正是这个“诙谐”的索莱尔斯,谁会想到他曾与西方当代诸多文化大师均有过交集;谁又想到他的几部作品——《女人们》、《情色之花》等,用文字轻盈地穿插起西方文化独特的那一面;更没想到的是,也正是这位索莱尔斯,在上世纪50年代就已被当时法国文坛的两位大佬——莫里亚克和阿拉贡,赞誉为“年轻作家中的领军人物”。看来,这个索莱尔斯一点都不简单,起码他是一个复杂有趣的人物,正像西方文学界对他的评论那样——他是一位富有争议的天才作家。

这样一位有趣的作家,自然每个人都有兴趣了解他的生平。有幸的是,索莱尔斯在前两年正好写了一本所谓的“回忆录”,他把它称为“一部真正的小说”。这部名为《一部真正的小说——回忆录》,从他幼年时写起,其中包含了他的家族、成长、情感这些私人故事,也包含了他与法国当代诸多文人和知识分子交往的往事,穿插其中的还有他对过往的人和事的思考与评价。

就如同作者本身一样,我们也很难说清楚这本回忆录应该被归类于哪种题材。有些时候,它确实是一部回忆录;有些时候,则很像是一部“意识流”小说;有些时候,我们看它又像是一部文艺评论。不同的“样貌”拼凑在一起,共同构成了这部绚烂多姿的“回忆录”。也因此,索莱尔斯才会自信地认为,尽管为了应对评论界的批评,他增强了作品的可读性,却依然没有改变自己的先锋态度。

不过,在这部“回忆录”中,我们还是能够看出法国的文化传统,为索莱尔斯提供了多么丰厚的遗产。正如上文提到的,尽管索莱尔斯的这部作品内容纷繁芜杂,但大致可以分成两条主线:私人的和公共的。私人的,无非是有关索莱尔斯的个人经历,这成为“回忆录”前半部分的主要内容。在这部分,我们可以清晰看到普鲁斯特徘徊其中的影子:为了逃学装病,与女仆的厮混,丑闻被发现后被流放到寄宿学校,还有年轻时与多个女人的风流韵事,索莱尔斯毫不避讳这些他成长过程中经历的“丑事”,反而将其看做是自己创作的灵感来源。在这一部分里,最像普鲁斯特的段落,还是作者回忆少年时代做“白日梦”的情景:“我经常谵妄,我做梦时知道自己在做梦……我探访自己的生命,这非常奇妙”。事实上,作者自己也承认在做“白日梦”方面与普鲁斯特有着某种共通性,他写道“这是哮喘的经验(普鲁斯特对此尤为熟悉)”。

在公共部分,索莱尔斯却从“意识流作家”摇身变为“公共知识分子”。在他的回忆里,我们可以寻找到几乎所有法国著名知识分子的影子:他像托尼·朱特一样提醒我们不要遗忘20世纪;他也像路易·费迪南·塞利纳那样迷恋法语的魅力;当然,还有如同上世纪60年代的多数法国知识分子那样,索莱尔斯对毛泽东和他的革命也充满好奇,因此他在1974年亲身来到了尚未敞开大门的中国。更重要的是,作为“公共知识分子”的索莱尔斯身上还有更遥远的“圣贤们”的影子——伏尔泰、圣·西门。特别是后者,索莱尔斯写道,“我在自己身上发现了他的一些犹豫因子”。正是这位圣·西门也写过一本《回忆录》,或许就是《一部真正的小说——回忆录》诞生的引子,因为索莱尔斯说,“他(圣·西门)的《回忆录》比所有小说都更好”。

对于中国读者来说,索莱尔斯谈论中国的部分自然会让人饶有兴趣。不过,我要提醒大家,不要过早地感到欣慰,在欧亚大陆的彼端终于有个作家能同情地理解中国文化的优越。事实上,索莱尔斯心中的那个“中国”,肯定不是你我所认识的这个“中国”,那是一个已经“索莱尔斯化”的“中国”。索莱尔斯在《情色之花》里曾写过,“在中国,兰花代指妓女”,这样的观点或许会令大部分中国人瞠目结舌。不过,这并不妨碍和消减作者对中国文化的热爱。在《回忆录》里,我们常常看到索莱尔斯对《孙子兵法》、《庄子》、《论语》等中国经典的引用,就如同他对《圣经》的引用。

或许,索莱尔斯十分清楚自己对中国文化的理解存在某种“扭曲”,就如同他对教皇的支持,也是出于特定的背景,而不同于一般的信徒。这就是为什么,在很多评论者看来,索莱尔斯的立场和观点常常“摇摆不定”。因为,对于索莱尔斯来说,观点和立场的“左右”并不重要,重要的是它们是否能够帮助我们诠释当下的现实世界。

所以,索莱尔斯并不向往成为正确而深刻理解中国传统文化的“中国通”,而是想成为,像他自己所说的那样,如利玛窦一样的东西方文化交流的“使者”。在索莱尔斯的世界里,没有纯粹的法国文化,也没有纯粹的中国文化,他只期望两种古老的文化能够融合。也是基于此,他才希望,有一天在中国能有一位他的“灵魂对应者”。这正是《回忆录》里真正想写的那个“索莱尔斯”,一个不单纯属于任何国家的“异乡人”。正如他那位著名的妻子所说,“作家从本质上讲是一个异类,一个最令人愤慨的外国人。”这句话放在索莱尔斯身上恰恰合适。

如果您喜欢我的文章,请帮忙在“朋友圈”转发,并推荐“严杰夫的约柜”。:)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号