阅读:0

听报道

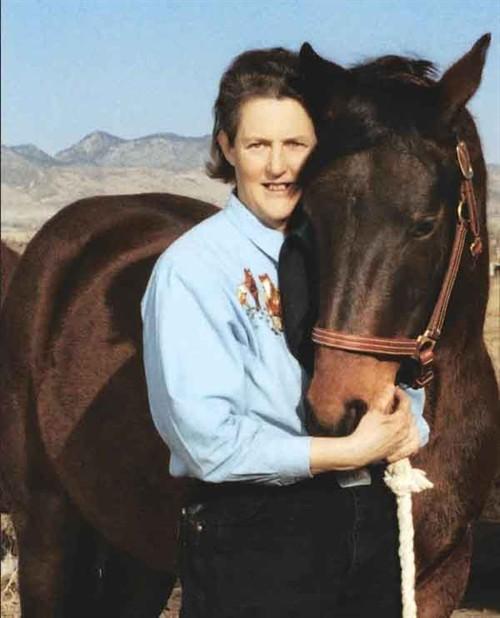

第68届金球奖获奖影片《自闭历程》(“Temple Grandin”,也译为《星星的孩子》)讲述了美国动物学家、自闭症患者坦普·葛兰汀,是如何从自闭症儿童成长为卓越学者的。这部影片让许多观众第一次领悟到,有了正确的成长环境,自闭症患者同样也能获得社会认可。

事实上,在好莱坞电影中,以自闭症为题材的作品不在少数。其中最著名的还是汤姆·克鲁斯和达斯汀·霍夫曼联袂出演的《雨人》。

作为影视作品,无论是虚构的《雨人》,还是非虚构的《自闭历程》,它们的感人之处都在于主人公或传奇或励志或感人的经历。说到底,在观众看来,这些角色仍与“正常人”有别。这样的观点,显然妨碍了我们真正去认识包括自闭症患者在内的患有精神疾病或认知障碍的“病人”。

“我们”与“他们”间有多大差别?

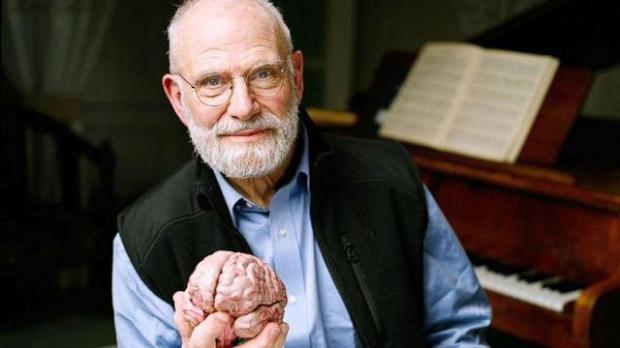

要更客观地了解这些病人,或者说,更理智和深入地理解“我们”与“他们”间的差异,这就需要专业的作者来带领我们去重新认识“他们”。出生于伦敦,后在美国任教、任职的知名神经学专家奥利弗·萨克斯就是这样一位很好的“引路人”。

奥利弗出生于英国伦敦的一个医生家庭。在牛津大学皇后学院学习后,于上世纪60年代辗转来到美国,在加州大学洛杉矶分校进行神经病学和精神病学研究。自70年代开始,奥利弗开始给《纽约客》、《纽约时报·书评周刊》等杂志写稿,给普通读者介绍神经学方面的知识,包括他治疗过的一些病患故事。其动人的文笔打动了无数读者,奥利弗成为这一领域最出名的科普作家,并被称为“具有诗人气质的科学家”。

与那个时代大部分神经学专家不同,奥利弗选择将患者看成是处在“神经或感知障碍”情况下的“普通病人”,也就是说,这些患者与普通人之间并不存在“他们”与“我们”的差别。反而,奥利弗将“疾病”看成是普通人的“常态”。

动物学家、自闭症患者坦普·葛兰汀

人类的大脑是可塑的

值得注意的是,奥利弗和他的老师、朋友卢瑞亚(同样是神经病学家)一样,认为大脑是可塑的,所以他们主张不只要在办公室询问病人,而且需要在日常生活环境里去观察病人。正是带着这样的观点,奥利弗在此后的从医生涯中,十分注意近距离观察病人,并细致地记录下不同病人的故事。

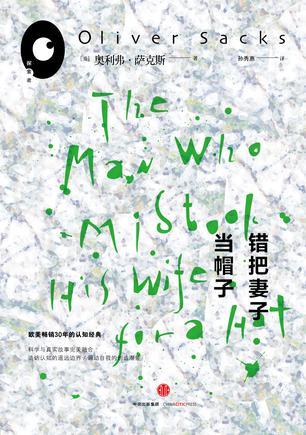

在1984年出版的《错把妻子当帽子》这本书中,奥利弗记录了24个病例。这些病例的主人公都是上述我们提及的带有“认知障碍”的病人。他们有的在对他人的身份辨识上具有障碍,所以会将“妻子错看成帽子”;有的则是因为痉挛和大脑麻痹,双手具有“行动障碍”;也有的是因为“控制障碍”会不断地做出无意义的模仿、抽搐等强迫性行为(妥瑞氏症);当然,还有就是前文提及的具有智力或社交障碍的自闭症。

奥利弗发现这24个病人在日常生活中的表现并非如我们所想象的那般“一无是处”。就如同《雨人》中带有超强记忆力的雷蒙,这些病患也同样,尽管具有不同的神经或认知障碍,却在其他认知功能上出现了明显的“补偿性现象”。

颇具讽刺意味的一个案例是一位失语症患者。这位患者曾经是英文老师,同时是一位诗人,对语言的感受特别敏锐。但患病后,她不再能够分辨语言声调,也就无法辨识其中夹杂的感情。但尽管失去了这种认知能力,奥利弗却发现,包括这位患者在内的失语症患者常常生出一种替代能力,可以更准确地把握言词背后的信息。通俗点说就是,人们无法用谎言来欺骗他们。所以,当这位英文老师在观看总统演讲时,她冷淡地表示,“总统的话无法令人信服,演讲内容单调乏味……”奥利弗对此自嘲道,总统的话无法讨好任何人,我们正常人,带着想被愚弄的心态,就真的被愚弄了,而脑部受伤的人能对此保持距离,不受蒙骗。

这种“补偿现象”,或许就是奥利弗和卢瑞亚所说的“大脑的可塑性”。当我们在某种认知方面出现障碍时,上帝很有可能会为我们打开另一扇门。这也使得这些“病人”其实与我们一样,成为独特而平等的个体:这些看似“不正常”的患者,并不像我们所看到的那样“不正常”,而看似“正常”的我们,其实在他们面前也并没太多可骄傲之处。

对人类而言,独特才是人性中最有魅力的地方

当然,如果奥利弗的“故事”只是停留在展示这些患者的“特异功能”上,那么他的作品也只能沦为一系列“心灵鸡汤”。事实上,奥利弗的深刻之处更在于,为我们深入展示了这些病患在日常生活中承受的迷惘和痛苦。

在《火星上的人类学家》这本文集中,奥利弗就毫不避讳地展示了病患由于自身的“认知障碍”,在由“普通人”建立秩序的世界里,所遇到的困惑和悲伤。

这本书里最值得提及的一个病例,当然就是我们之前提到的坦普·葛兰汀。奥利弗在读了葛兰汀的自传《星星的孩子》之后,前往丹佛与葛兰汀来了一场“心灵之旅”。因此,我们有幸可以通过专业学者的视角,来观察这位曾给许多人带来力量的自闭症动物学者。

在奥利弗看来,葛兰汀确实有着常人不同的能力——超强的专注力和记忆力,这种能力或许是她成功的基础。但除此以外,奥利弗也发现对现实社会来说,葛兰汀仍然是“正常的边缘人”。例如,葛兰汀的卧室里有一个挤压机,这个机器是为了满足她被拥抱的渴望,因为你不太可能会让一个自闭症患者去要求旁人给她大大的拥抱,所以只能通过机器来实现自己的 “愿望”。另外,葛兰汀在情感生活上也始终都是空白,她自嘲这是种“情感短路症”。当然,最痛苦的还是,作为一个自闭症患者,她不得不在日常生活里为了让旁人觉得自己“正常”,而假装出被他人认可的行为和礼仪。

奥利弗的这种记录和叙述,显然没有削弱读者对葛兰汀的认可度,却反而比那些催泪的影视作品,更真实地呈现了患者的内心情感和她内在的人性。是的,无论是自闭症患者还是拥有其他认知障碍的病人,并不需要刻意回避自己的“不正常”。对于人类来说,独特才是人性中最有魅力的地方。也因此,认识到自己的缺陷和短处的葛兰汀曾明确地表示,一生也不愿去除自己身上的病症时,这才是最令我感动的。正如奥利弗在他每部作品的开篇语中都写到:“每个人都是一个独特的个体,要寻找自己的路,过自己的生活,也以自己的方式死去”。

音乐的神奇功效不只对神经疾病患者,而且是对所有人类

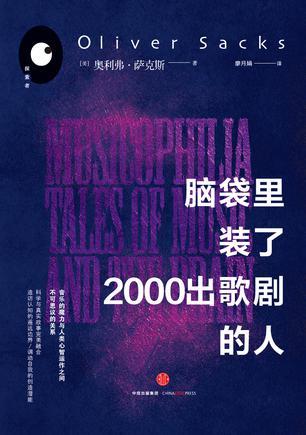

所以,我们在阅读奥利弗笔下的那些案例时,在认识到这些病患也像普通人一样有着各自不同的缺陷和优点时,我们最终还是需要回到人性的层面,来思考他们的故事对于作为“普通人”的我们的意义。而这也正是奥利弗的另一部作品——《脑袋里装了2000出歌剧的人》里想要表达的核心思想。

在表层意义上,《脑袋里装了2000出歌剧的人》里记录的29个故事,是在探讨音乐对“认知障碍”患者的治愈功效;但在更内在的层面,奥利弗是想要探讨人脑机能与音乐之间存在的普遍的微妙关系。所以,在奥利弗看来,音乐的神奇功效就不仅是对神经疾病患者而言,而且是对所有的人类而言。

在《脑袋里装了2000出歌剧的人》里,奥利弗少有地记录了一个与自己有关的故事。这个故事讲的是他母亲去世后的事情。在母亲去世后,奥利弗独自回到美国,经历了很长一段时间的情绪低落期,他形容自己“就像僵尸一样了无生气”。直到有一天,他听到某个地下室传来的舒伯特的音乐,打开了他儿时的记忆,而且他记起母亲最喜欢的就是舒伯特的音乐。借着这个音乐,他才开始露出笑容,觉得自己“终于活过来了”。

在这个故事的末尾,奥利弗写道,“音乐似乎不会遭到梦境的扭曲,也不会被失忆症或阿兹海默症破坏,或许也可以逃过精神分裂症的摧残,也只有音乐能照亮被忧郁症或疯狂折磨的黑暗心灵”。

奥利弗带领我们进行了一场伟大的自我认知之旅

可以说,从《错把妻子当帽子》到《火星上的人类学家》,再到《脑袋里装了2000出歌剧的人》,奥利弗的作品早已超越了狭隘的神经病学领域,而涉及到了更广阔的人类学领域。他抛开了那些专业的神经病学的术语,也扔掉了晦涩的弗洛伊德式的“呓语”,而用通俗的笔触借着那些常人眼里带着“缺陷”的“病人”的故事,带领我们重新认识了自己的“心智”。这就是奥利弗文字最动人的地方。

可以说,奥利弗带领我们进行了一场伟大的自我认知之旅。尤其是对于今天可能面临一个新时代的我们来说就更是如此。斯坦福大学人工智能与伦理学教授杰瑞·卡普兰,将这场大变革看成是“一场由电力驱动的现代寒武纪生命大爆发”——这就是“人工智能”的时代。

随着信息技术的爆炸式发展,我们已经站在历史的拐角处。面对未知的新时代,包括卡普兰在内的许多学者都在提醒,我们在享受新技术革命福利的同时,也必须警惕新技术的“入侵”。自从艾伦·麦席森·图灵起,学者们就在提防“人工智能”最终会替代“真实的人类”。

这样的担忧促使我们不得不加快对人类自我的探索。而奥利弗在上世纪后期所做的这些观察和记录,却在不经意间打开了一扇窗。从那些“病人”身上,我们或许更清晰地认清了人类在生理、心理以及情感上所具有的优点和缺陷。而这种优点和缺陷就构成了人类的“本质”。

于是,对于未来的人类来说,区分真实人类与人工智能的最有效方法,或许不是“图灵测试”,而是音乐这样能激发我们去直面内心的工具。到那天,我们或许会感谢坦普·葛兰汀、那位患有失语症的英文教师,以及奥利弗笔下所有“病态”的患者。因为,在他们那里,我们或许才能发现抵御人工智能的密钥,而这一切早已被奥利弗一笔一划地记录在案了。

----------------------------------------

如果您喜欢我的文章,请帮忙在“朋友圈”转发,并推荐“严杰夫的约柜”。:)

----------------------------------------

如果您喜欢我的文章,请帮忙在“朋友圈”转发,并推荐“严杰夫的约柜”。:)

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号