阅读:0

听报道

土耳其小吃钵扎

老家青果巷门口曾有两个小吃摊,一个卖的是麻糕(一种烧饼),一个卖虾饼(带虾的类似油墩子的小吃)。这两种小吃算是老家的传统小吃,传到今天,曾经在城市随处可见的这两种小吃几近于绝迹。惟有青果巷口的这两个小摊,仍保留着几百年来这座城市久远的味觉记忆。

不过,作为老城区少有保留下来的一条老巷,去年市政府决定把青果巷改造成为历史街区,整块青果巷被围挡起来,自然就无法容纳下这两个小吃摊了。于是,老家的居民开始担心,今后再去哪里寻找这两种小吃,它们会不会就此就从这座城市的生活中消失。

事实上,同样的问题在所有的现代城市里都能遇到。现代人越来越多地沉浸在快餐食品或工厂生产线生产出的食品里,没有人再愿意去经常品尝手工制造的传统食物。这样一来,当我们某时突然想起很久以前吃过的传统小吃,想要再回味一下它们的味道,却经常发现早已无处可寻。

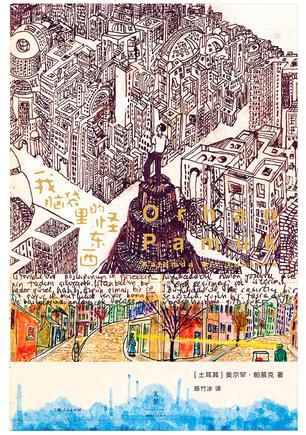

所以,在离我老家数千公里的另一座城市——伊斯坦布尔,那里的居民似乎也遇到了上面的那个困扰。甚至于,这个困扰被诺贝尔文学奖得主、土耳其作家奥尔罕•帕慕克写成了一部小说,这就是国内新近译介的《我脑袋里的怪东西》。

伊斯坦布尔的历史当然比我老家要悠久许多,土耳其的传统小吃也更是不计其数。其中有一些小吃,譬如烤栗子,如今依旧充斥着伊斯坦布尔的街头;还有一些则可能和我老家的麻糕、虾饼一般,不是慢慢淹没于城市的更新扩张中,就是口味完全变了模样。其中的一个例子,就是帕慕克在《我脑袋里的怪东西》写到的“钵扎”。

钵扎,算是一款地地道道的土耳其传统饮料。对外国人来说,土耳其最著名的传统饮料无外乎土耳其咖啡、土耳其冰淇淋和土耳其冰淇淋三种。但事实上它们都比不上钵扎,更受传统土耳其人的欢迎。根据帕慕克的介绍,钵扎是一种由小米发酵而来的饮料,含有微量的酒精(个人猜想,口感可能接近中国江南一带酿造的米酒)。在奥斯曼帝国时期,信仰伊斯兰教的土耳其人被禁止碰触酒精,因此钵扎就成为酒的替代品受到了欢迎。不过,随着宗教约束的放松,以及西方酒饮料的涌入,最终伊斯坦布尔的钵扎店全部都关门歇业了。此后,只有小摊贩在冬季沿街叫卖,才将这个传统饮料得以保留下来。所以,对于现代土耳其人来说,钵扎小贩的叫卖声便成为一种城市的文化记忆,就好像磨剪刀、收破烂的叫卖声之于中国人一样。对此,帕慕克在书中动情地写道,“他们的叫卖声,唤醒了我们对过去几个世纪、那些消逝的美好日子的记忆。”

当然,钵扎并不是小说的主角,它的主角其实是一位卖钵扎的小贩麦夫鲁特。麦夫鲁特的个人爱情故事、飘荡在城市夜空中的钵扎叫卖声,以及伊斯坦布尔这座城市过去半个多世纪的历史,共同成为帕慕克这个故事的核心成分。

如同现在生活在伊斯坦布尔的成万上千的内地移民一样,麦夫鲁特也来自于土耳其内地的一个不知名的村庄。在十几岁的时候,麦夫鲁特跟着父亲来到伊斯坦布尔上中学,并在晚上跟着父亲上街卖酸奶和钵扎。在这个过程中,麦夫鲁特亲身经历了伊斯坦布尔在上世纪六十年代所发生的震荡和冲突,麦夫鲁特也像当时大部分移民少年一样,慢慢荒废了学业,并在偌大的都市里陷入了迷惘。

上世纪70年代末,麦夫鲁特在堂哥的婚礼上与新嫂子的小妹妹萨米哈一见钟情,却将她的名字错认成萨米哈的另一位姐姐拉伊哈。于是,在此后服兵役的2年里,麦夫鲁特写给萨米哈的情书,就都被寄到了拉伊哈的手中。这段感情就这样阴差阳错的发展了下去,直到麦夫鲁特去“抢亲”拉伊哈后,才发现自己将两姐妹搞错了。

卖钵扎的挑担人

不过,善良的麦夫鲁特将错就错,并没将实情告诉拉伊哈,并且在后来相处过程中真正爱上了拉伊哈。由于其特有的单纯,麦夫鲁特在后来的岁月里当过卖鹰嘴豆米饭的小贩、饮食店的收银经理,却从没丢弃晚上走街串巷卖钵扎的“兼职”。所以,与堂兄弟阿克塔什兄弟、中学同学和死党费尔哈特不同,麦夫鲁特一直都只是一个摊贩和打工者,从未成功让自己的事业飞黄腾达。他的家庭也因此始终都游走在温饱的边缘。更不幸的是,拉伊哈年仅三十岁就因为私下流产而去世,麦夫鲁特也就不得不成为一个鳏夫,并依靠自己卖钵扎和打工的钱(当然也有亲友的帮助),将两个女儿拉扯成人。

但在这个故事里的三个家庭中,麦夫鲁特和拉伊哈却始终都是最幸福的一对(甚至和后来麦夫鲁特和萨米哈组建的家庭相比也是)。拉伊哈是一个贤内助,刚刚跟随麦夫鲁特来到伊斯坦布尔不久,就帮忙在家制作鹰嘴豆饭和钵扎,同时还兼顾着家务。而且,正是拉伊哈的支持,才让麦夫鲁特坚持住了自己纯朴的一面。而麦夫鲁特尽也同样一直都温柔地对待着拉伊哈。就这样,麦夫鲁特和拉伊哈的小家庭,日子平淡如水却又温馨动人。以至于当我们看到拉伊哈最终因为打胎而香消玉殒时,能够感同身受地体会到麦夫鲁特内心里那种撕裂般的悲痛——“尽管妻子死在他怀里,可他的脑子里时常产生幻觉,好像根本不曾发生这样的事情:拉伊哈就在里面的房间里,她刚才说了一句话……”

幸运的是,拉伊哈去世不久,麦夫鲁特的老友、萨米哈的丈夫费尔哈特也突遭谋杀。顺理成章,帕慕克在自己的故事里,将这一对前半生不幸错过的爱人又重新捏合在一起。看到此处,我们不禁要唏嘘感叹于主人公曲折的感情经历,也会想要暗暗嗔怒于作者是否是在故意“刁难”麦夫鲁特这个钵扎小贩。

我们必须承认,在《纯真博物馆》之后,帕慕克又成功地讲了一个动人心扉的爱情故事。而且这个故事又一次如此妥帖地与伊斯坦布尔这座城市的气质融合在了一起,也让我们看到这座古城不为人所了解的另一面。钵扎,成为了伊斯坦布尔的一个标志,标志着麦夫鲁特曾经拥有的幸福,最先是和父亲,此后是与妻子拉伊哈。

其实,如果抛开宗教背景,以及所贩卖的商品的特殊性质的话,麦夫鲁特的身上,恐怕可以看到全世界大部分移民小贩的身影,就好像文章开头,我们提到的那两个卖麻糕、虾饼的摊主,也好像我家小区门口早上卖鸡蛋饼的那个农村人。

当所谓的“城里人”在城市化的过程里,越来越盲从地追逐那些千篇一律的都市风尚和中产阶级情调时,那些被看作过时、土气和不卫生的传统小吃,也随之沦为被人鄙夷的低劣商品。殊不知,正是这些传统小吃,与城市里逐渐消失的那些“老东西”一起,曾经正是我们每一座城市与众不同的傲人之处,也代表着每座城市里那些不为人所知的温馨和幸福。

所以,或许就是麦夫鲁特这样的小贩,借着他们看似“食古不化”或“一根筋”似的固执和单纯,才让我们的城市在全球化严重同质的今天,些微地保留下了一些特色,以至于我们在某个时刻突然怀念过往的时候,可以找到它们来帮我们回味曾经拥有过的幸福。正如帕慕克在结尾处写道,“这个世界的里面隐藏着另一个世界,只有将隐藏在自身里的另一个自己释放出来,他才能够边走边想地抵达幻想中的另一个世界……”正是这个隐藏的世界,正是那些在“脑海里的怪东西”,让伊斯坦布尔在今天依然无愧于被称为伊斯坦布尔,让我的老家理所应当地成为我的老家。

当然,我们或许还是稍稍地会嫌弃,帕慕克的故事里总是有太多的“呼愁”,但我们也庆幸,起码在这个故事里,帕慕克让麦夫鲁特的人生有了还算圆满的结局:成功地与最初的爱人结婚了,女儿也有了幸福的归宿,并且还拥有了伊斯坦布尔这座伟大城市的居民身份。在我的现实里,也如帕慕克的这个故事,卖麻糕和虾饼的两个摊主,在地方政府和社会组织的帮助下,也找到了新的店铺可以继续自己的“生意”,老家的居民也就不用担心,以后会吃不到这两个手艺近乎于失传的传统小吃。

看,无论是故事还是现实,其实大多数时候,老天并不会待我们太过刻薄。我想,这才是麦夫鲁特,最想告诉我们的事情。

如果您喜欢我的文章,请帮忙在“朋友圈”转发,并推荐“严杰夫的约柜”。:)

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号